Isabell Stucke jagt ein ganz besonderes Wetterphänomen: Aufwärtsblitze, die von Windparks nach oben in die Wolken schießen und großen Schaden anrichten können. Im Interview erzählt die Atmosphärenforscherin, wie sie dem Blitzrisiko mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) und Supercomputing auf die Spur kommt, und weshalb sie sicher ist, dass die spannendsten Ahas in der Forschung noch vor uns liegen.

Bettina Benesch

Isabell Stucke: Unvorhersehbar und komplex. Ehrfurcht. Dann extreme Energie: Ein Blitz hat 30.000 Grad, das ist ungefähr sechsmal heißer als die Sonne.

Isabell Stucke: Aufwärtsblitze werden nicht in der Wolke ausgelöst wie normale Blitze, sondern direkt an hohen Strukturen, wie zum Beispiel Windrädern, und steigen von dort nach oben. Sie können großen Schaden anrichten, denn sie führen länger Strom als herkömmliche Blitze, stellen zum Beispiel für Windräder also eine Gefahr dar.

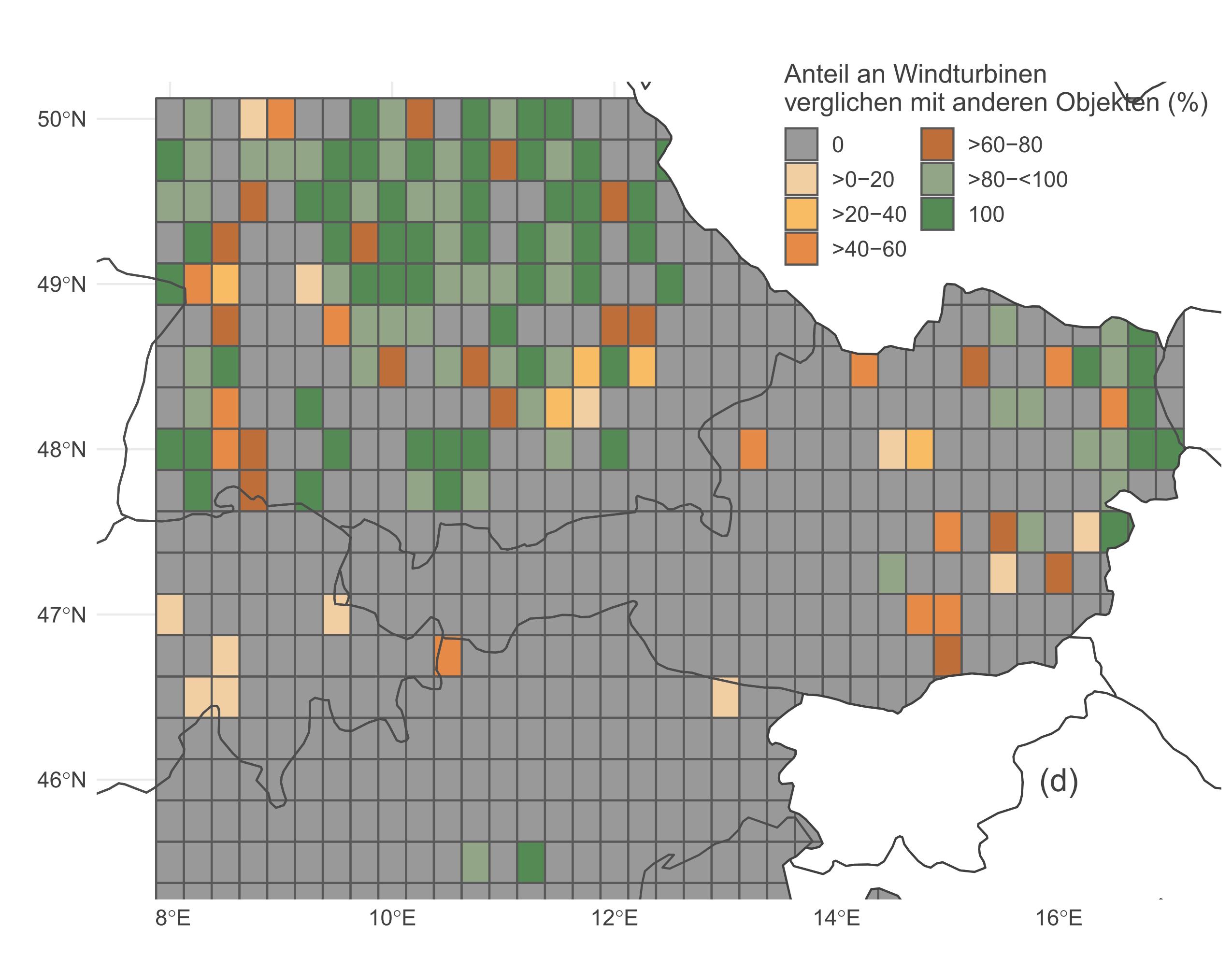

Damit ein Aufwärtsblitz entstehen kann, braucht es allerdings nicht nur einen erhöhten Punkt, sondern auch gewisse Wetterbedingungen: Aufwärtsblitze treten anders als normale Blitze vor allem im Winter und in der Übergangsjahreszeit auf, und unter ganz anderen Bedingungen als Sommerblitze. Es sind eher Tage, die kühler sind, mit hohen Windgeschwindigkeiten, wo große Luftmassen nach oben steigen und ein höherer Eisgehalt in der Atmosphäre messbar ist. Auch räumlich gibt es Unterschiede: Aufwärtsblitze treten eher nördlich der Alpen auf; also da, wo auch viel Infrastruktur steht, in Deutschland zum Beispiel, wo sich sehr große Windkraftanlagen befinden.

Isabell Stucke: Cooler Fakt Nummer eins: Menschengemachte Infrastruktur beeinflusst aktiv das Blitzgeschehen. Wird zum Beispiel ein Windpark irgendwo hingebaut, dann ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit die Blitzaktivität deutlich höher, als es davor der Fall war. Mittlerweile ist bekannt, dass das Errichten von Windparks zu Hotspot-Regionen gerade im Winter führen kann.

Windturbinen waren vor 20 Jahren noch 100 Meter hoch – heute sind es über 300 Meter. Und je höher das Objekt ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht ein Abwärtsblitz ist, der einschlägt, sondern dass wirklich ein Aufwärtsblitz vom Objekt ausgelöst wird.

“

Blitze gibt es auch im Winter und sie sind in dieser Jahreszeit besonders energetisch.

„

Cooler Fakt Nummer zwei: Blitze gibt es auch im Winter und sie sind in dieser Jahreszeit besonders energetisch. Normalerweise sind die Voraussetzungen für Gewitter im Sommer viel eher gegeben, weil die Sonne viel mehr Energie liefert, und im Winter sind die Voraussetzungen für Blitze theoretisch nicht so gut – aber trotzdem gibt es welche.

Cooler Fakt Nummer drei: Wir können mit rein meteorologischen Variablen ziemlich gut vorhersagen, wie hoch das Risiko für Aufwärtsblitze ist.

Cooler Fakt Nummer vier: Aktuell vergleiche ich die Aufwärtsblitze an einem bestimmten Punkt, dem Gaisberg in Salzburg, mit denen an drei Windturbinen an der Westküste Japans. Es sind zwei klimatisch komplett unterschiedliche Regionen und trotzdem finden wir in beiden die fast identischen meteorologischen Voraussetzungen für Aufwärtsblitze.

Isabell Stucke: Mittlerweile gehören Blitze – vor allem die Aufwärtsblitze – zu den häufigsten Schadensursachen an Windturbinen. Da die Windturbinen immer höher werden, kommt es auch häufiger zu Aufwärtsblitzen. Die Blitze richten nicht nur mechanische Schäden an: Durch die starke thermische Belastung kann es auch zum Schmelzen von Teilen dieser Windturbine kommen, oder – in seltenen Fällen – zu Bränden.

Isabell Stucke: Weltweit existieren nur ein paar Forschungsgruppen, die in dem Feld arbeiten, aber nicht aus so detaillierter meteorologischer Sicht, wie wir das machen. Das ist schon einzigartig. Ich höre bei Konferenzen, auf denen wir über Aufwärtsblitze berichten, immer wieder: „Aha, davon habe ich noch nie gehört“.

Das Bewusstsein, dass Aufwärtsblitze überhaupt existieren, gibt es erst seit ungefähr 100 Jahren. In Österreich und Europa wurden die einzigartigen Eigenschaften von Aufwärtsblitzen erst durch die Messstation am Gaisberg bekannt, die seit 2000 existiert.

Isabell Stucke: Ja. Bei uns sind zwei Dinge dafür ausschlaggebend: Einerseits der Fortschritt bei den Messungen, andererseits auch der Fortschritt in Sachen High-Performance Computing (HPC). Ohne HPC wäre es unmöglich, mit solchen riesengroßen Datensätzen zu rechnen. Wichtig ist auch, dass es effizienter wird, Dinge zu speichern oder zu prozessieren, auch mit künstlicher Intelligenz. Ich glaube, wir sind gerade in einer Ära, wo es rundgeht, wo wir ziemlich viele Möglichkeiten haben, jetzt solche Themen wie die Blitzphysik anzugehen.

“

Ohne High-Performance-Computing wäre es unmöglich, mit solchen riesengroßen Datensätzen zu rechnen. Wir sind in einer Ära, wo es rund geht und wir viele Möglichkeiten haben, Themen wie die Blitzphysik anzugehen.

„

Isabell Stucke: Auf dem ASC (vormals VSC). Wir haben zwar Uni-intern einen kleinen Minisupercomputer mit vier Rechenknoten. Darauf kann ich allerdings nur vier Jobs gleichzeitig laufen lassen. Das ist für kleine Datensätze ausreichend, die richtig großen Sachen rechne ich aber am ASC.

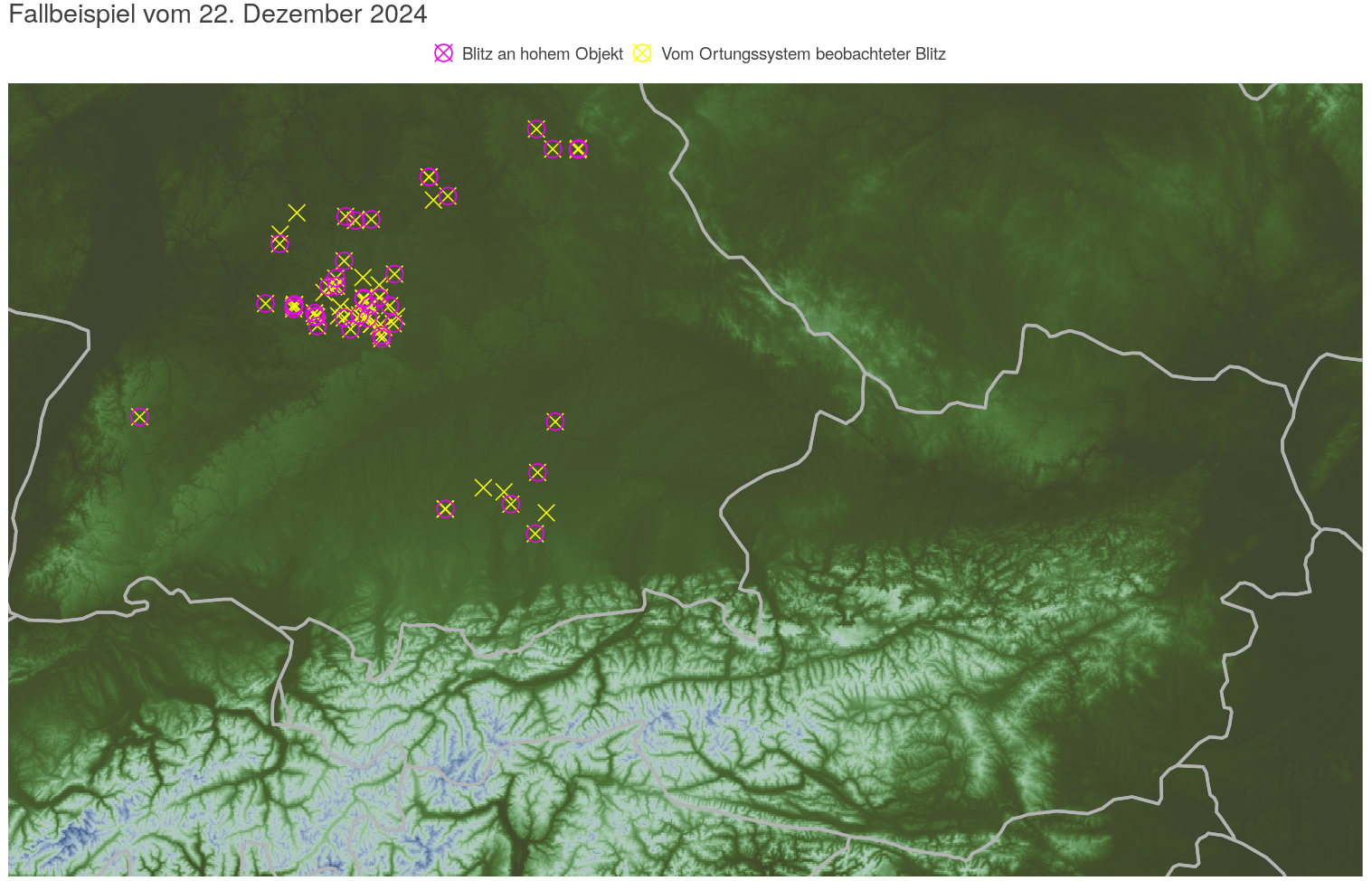

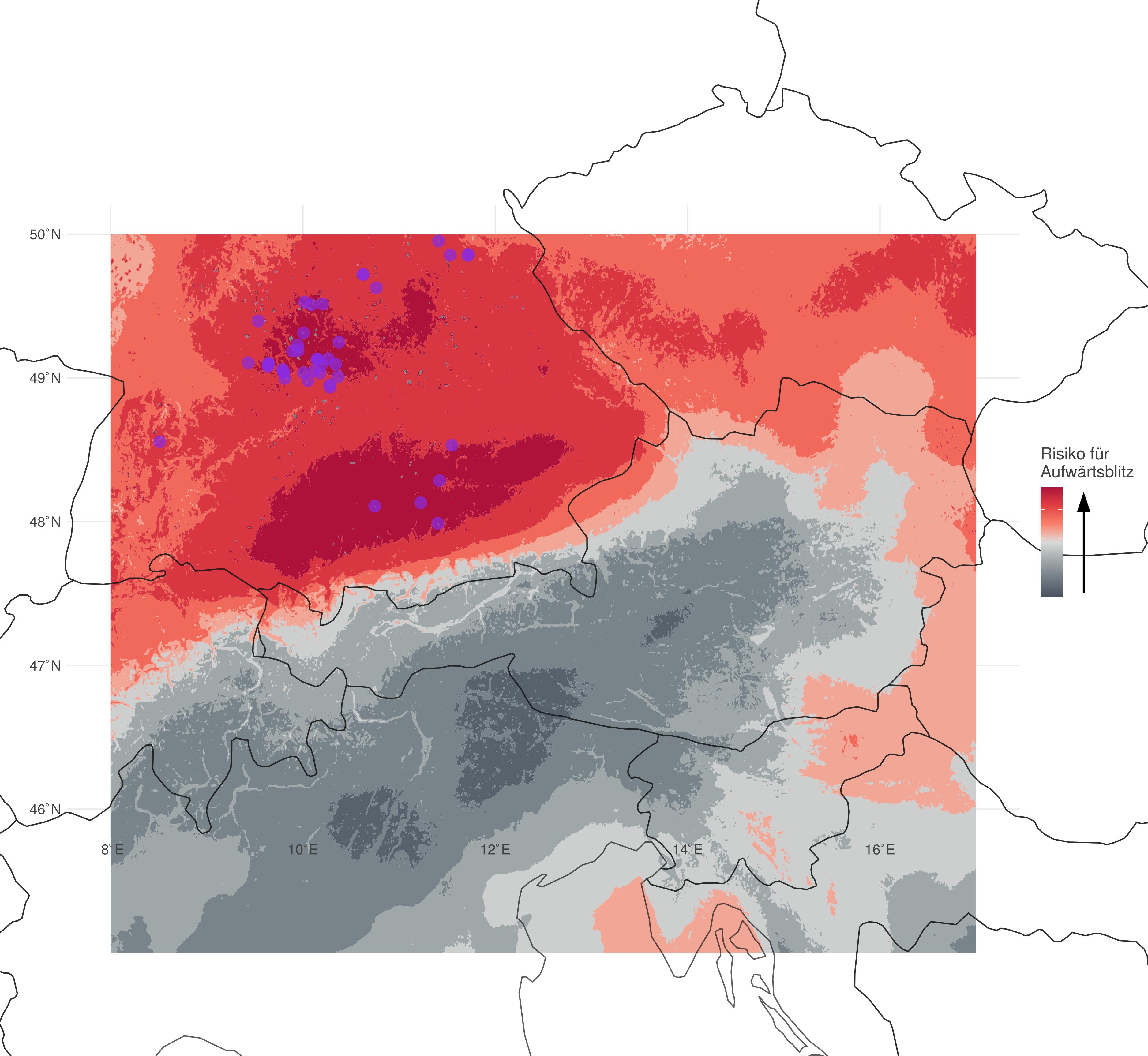

Isabell Stucke: Ich glaube, einen einzigen Moment gibt es da nicht. Gerade zum Beispiel, wenn du eine Woche lang deine Sachen durchgerechnet hast und du weißt, es ist so viel Arbeit davor schon eingeflossen bei der Datenvorbereitung, und am Ende, wenn eine Risikokarte rauskommt, die wirklich Sinn macht, das ist ein Erfolgserlebnis. Oder wenn du Vorhersagen berechnet hast, und ein gewisses Gebiet als Hochrisikogebiet eingestuft hast und die echten Daten zeigen, dass es dort wirklich Blitze gegeben hat, dann ist das schon ein richtig schöner Erfolg.

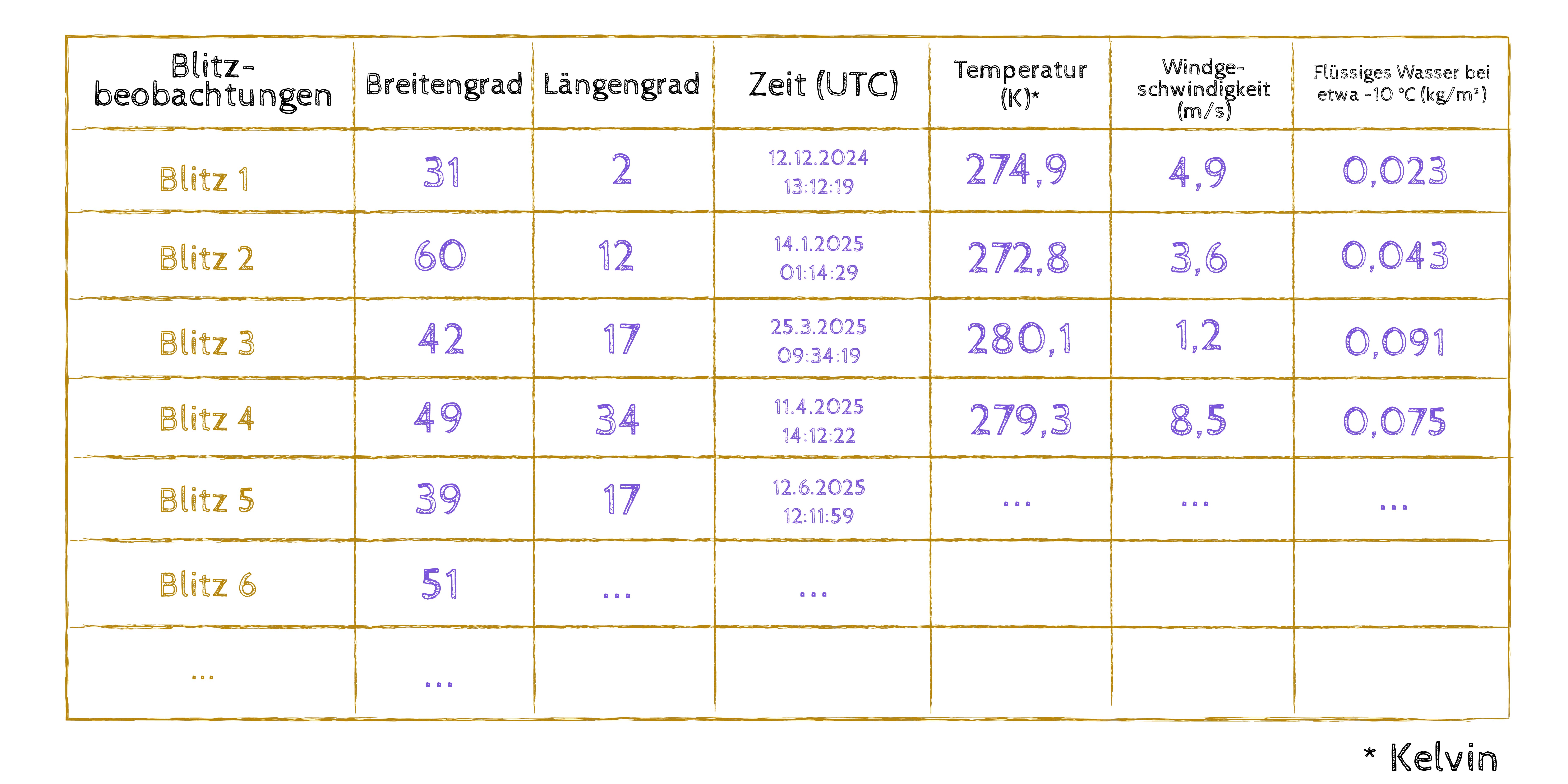

Isabell Stucke: Bei mir ist die größte Herausforderung, erst mal die Daten so vorzubereiten, dass ich sie sinnvoll nutzen kann. Die Blitzdaten selbst sind dabei nicht das Problem. Da habe ich die Zeit und den Ort, wann die Blitze aufgetreten sind und ein paar andere Metadaten dazu.

Komplex wird die Sache dann, wenn ich zu jedem Blitz die meteorologische Bedingung anknüpfe. Das macht natürlich den Datensatz riesengroß, wenn ich ein Jahr Blitzdaten habe von ganz Europa und zu jedem Blitz die genaue atmosphärische Zusammensetzung wissen will.

“

Die größte Herausforderung ist, die Daten so vorzubereiten, dass ich sie sinnvoll nutzen kann. Das Komplexe daran ist, zu jedem Blitz die meteorologische Bedingung anzuknüpfen.

„

Isabell Stucke: Ein Datensatz ist wie eine Tabelle. Die Anzahl der Reihen sind meine Blitzbeobachtungen. Nehmen wir an, ich habe eine Tabelle mit zehn Reihen; eine Reihe pro Blitz. Und dazu habe ich erst mal die Informationen zu Breite, Länge oder Zeitpunkt des Einschlags. Das ist ein Datensatz, der die Dimension drei mal zehn hat. Dazu kommen meteorologische Informationen wie zum Beispiel Temperatur, Windgeschwindigkeit, Eisgehalt, Schneegehalt oder Wassergehalt der Luft. Diese und viele weitere Parameter spielen in meinen Berechnungen eine Rolle.

Am Ende komme ich auf ungefähr 35 oder 40 verschiedene Variablen, die ich als wichtig ansehe und dann räumlich und zeitlich auf jeden Blitz hochrechne. So haben wir zehn Beobachtungen mal 35 oder 40 Spalten. Und das für Millionen Blitze. Damit füttere ich mein Machine-Learning-Modell, das diese komplexen Beziehungen zwischen den Daten klassifiziert. Am Ende sagt es mir: Okay, unter diesen Voraussetzungen ist die Wahrscheinlichkeit bei 80 Prozent, dass da ein Aufwärtsblitz entsteht.

Isabell Stucke: Um Aufwärtsblitze zu erforschen, verwende ich sowohl Daten vom Boden, also von Blitzmessnetzwerken, aber auch Satellitendaten, konkret vom Lightning Imager. Das ist ein optischer Sensor auf einem Satelliten, der aus vier Kameras besteht. Er überwacht die Blitzaktivität vom All aus und erfasst, anders als normale Blitzmessnetzwerke, nicht die elektromagnetischen Wellen von Blitzen, sondern nur das optische Signal, das an der Wolkendecke reflektiert wird. Jede Millisekunde entsteht ein Bild von Europa, Afrika und allen umliegenden Ozeanen. Der Lightning Imager deckt also eine riesige Erdoberfläche ab. So können wir die Blitze ständig beobachten, was gerade über dem Ozean wichtig ist, da es dort keine normalen Blitzmessnetzwerke gibt.

Aber natürlich ist er nicht perfekt: Weil es ein optischer Sensor ist, kann man zum Beispiel nicht zwischen Wolke-Wolke-Blitzen und Wolke-Erde-Blitzen unterscheiden (Anm.: Wolke-Wolke-Blitze bleiben in der Wolke, Wolke-Erde-Blitze breiten sich zur Erdoberfläche hin aus). Auch bei sehr großen Wolkendicken von mehreren Kilometern, wie sie gerade bei Sommergewittern vorkommen, entdeckt der Lightning Imager jene Blitze nicht, die ganz unten in der Wolke auslösen. Dadurch ist die Detektionseffizienz auch im Normalfall ein bisschen geringer als die von den bodengestützten Sensoren. Deshalb ist es immer ratsam, Bodenmessungen mit den Daten aus dem All zu kombinieren.

Isabell Stucke: Ja. Und anschließend verbinde ich diese Daten mit einem relativ großen Set an meteorologischen Daten und versuche mithilfe von Machine Learning zu verstehen, warum Aufwärtsblitze überhaupt entstehen und dann im nächsten Schritt, wo und wann sie auftreten. Das untersuche ich derzeit allerdings nur mit Bodendaten.

Isabell Stucke: Der Lightning Imager liefert erst seit Mitte 2024 Daten, damit können wir statistisch noch nicht sinnvoll arbeiten. Wir sehen uns derzeit erst mal die Detektionseffizienz an, also wie gut er Aufwärtsblitze erkennen kann. Wir vergleichen dazu die bodengestützten Messungen mit den Lightning-Imager-Daten.

“

Der Lightning Imager liefert erst seit Mitte 2024 Daten, damit können wir statistisch noch nicht sinnvoll arbeiten. Wir sehen uns derzeit an, wie gut er Aufwärtsblitze erkennen kann.

„

Isabell Stucke: Ja, aufgrund der Daten kann ich sagen, in welchen Regionen die Wahrscheinlichkeit im Mittel höher ist, dass Blitze auftreten. Windparks können dann mit besserem Blitzschutz ausgestattet werden.

Isabell Stucke: Ich glaube, mir hilft die Erfahrung: Man hat als PhD-Student:in so viele Tiefs und Hochs. Manchmal funktioniert wochenlang gar nichts so, wie man es sich gedacht hat. Und dadurch, dass ich so oft schon in einem solchen Tief war, habe ich immer gewusst, dass danach wieder ein Hoch kommt. Das klingt zwar klischeehaft, aber es ist so. Man muss einfach Geduld haben und vertrauen, dass wieder ein Hoch kommt. Im schlimmsten Fall klappt man den Laptop zu und geht raus.

“

Manchmal funktioniert wochenlang gar nichts so, wie man es sich gedacht hat. Dadurch, dass ich so oft schon in einem solchen Tief war, weiß ich: Danach kommt wieder ein Hoch. Man muss einfach Geduld haben. Im schlimmsten Fall klappt man den Laptop zu und geht raus.

„

Dr. Isabell Stucke hat Atmosphären- und Kryosphärenwissenschaften an der Universität Innsbruck studiert und ist derzeit Post Doc am dortigen Department of Atmospheric and Cryospheric Sciences (ACINN). Sie forscht seit 2020 an Wintergewittern und ist damit eine von ein paar Handvoll Forscher:innen weltweit, die sich mit diesem Thema so detailliert befassen.

Die Wissenschaftlerin war federführend daran beteiligt, eine Risikokarte für Aufwärtsblitze zu erstellen, die sich über Österreich, Teile Deutschlands, der Schweiz, Italien, Tschechien, Ungarn, Kroatien, Slowenien und die Slowakei erstreckt. Seit Juni 2024 bewertet sie im Projekt „Wind park lightning risk assessment with the Meteosat Third Generation Lightning Imager“ u. a. das Risiko von Blitzeinschlägen in Windturbinen in Österreich. Dazu verwendet sie Daten des neuen optischen Sensors „Lightning Imager“ sowie Methoden des maschinellen Lernens.