Klimaforschung auf dem Supercomputer

Klimaforschung auf dem Supercomputer: Studierende blicken hinter die Kulissen

Klimamodelle sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Gesellschaft: Ihre Ergebnisse prägen politische Entscheidungen und steuern wissenschaftliche Diskussionen. Doch für viele Menschen – einschließlich einiger Klimawissenschaftler:innen – bleiben diese Modelle so etwas wie mysteriöse schwarze Löcher. Um angehende Meteorolog:innen mit der Materie vertraut zu machen, erstellten diese ihre ersten Klimamodelle auf dem Supercomputer VSC-4.

Der Artikel wurde verfasst von Blaž Gasparini, Senior Scientist an der Universität Wien, Institut für Meteorologie und Geophysik.

Eine laufende Zusammenarbeit zwischen dem Institut für Meteorologie und Geophysik und dem Vienna Scientific Cluster (VSC) ermöglicht es den Studierenden bereits seit längerem, kostenfreien Zugang zum österreichischem Supercomputer zu erhalten. Im Rahmen der Lehrveranstaltung "Modellierung und Datenanalyse" am Institut für Meteorologie und Geophysik der Universität Wien konnten sie ihre ersten Klimamodelle simulieren und hatten dafür ausreichend Rechenzeit zur Verfügung. Kursleiter war Senior Scientist Blaž Gasparini, Universität Wien.

Praktische Erfahrung mit einem Klimamodell auf dem VSC-4

Was einfach klingt, entpuppte sich bei näherem Hinsehen als Herausforderung – insbesondere weil die angehenden Meteorolog:innen auf kryptische Fehlermeldungen stießen, während sie den Modellcode kompilierten oder Jobs in die VSC-4-Jobwarteschlange einreihten. Letztlich hielten die Studierenden durch und am Ende konnte jede:r von ihnen erfolgreich eigene Klimasimulationen durchführen.

Die jungen Meteorolog:innen arbeiteten mit ICON, einem sehr vielseitigen atmosphärischen Modell, das sowohl für Wettervorhersagen als auch für Klimaprojektionen genutzt wird. Nachdem die Studierenden die Herausforderungen beim Ausführen des Modells und beim Verarbeiten der Ausgabedateien gemeistert hatten, waren sie erleichtert, dass ihr simuliertes gegenwärtiges Klima tatsächlich der realen Welt ähnelte. Angesichts der Tatsache, dass ICON ein Modell mit 400.000 Codezeilen ist, war ihre anfängliche Skepsis verständlich.

Untersuchung der globalen Erwärmung im realen Kontext

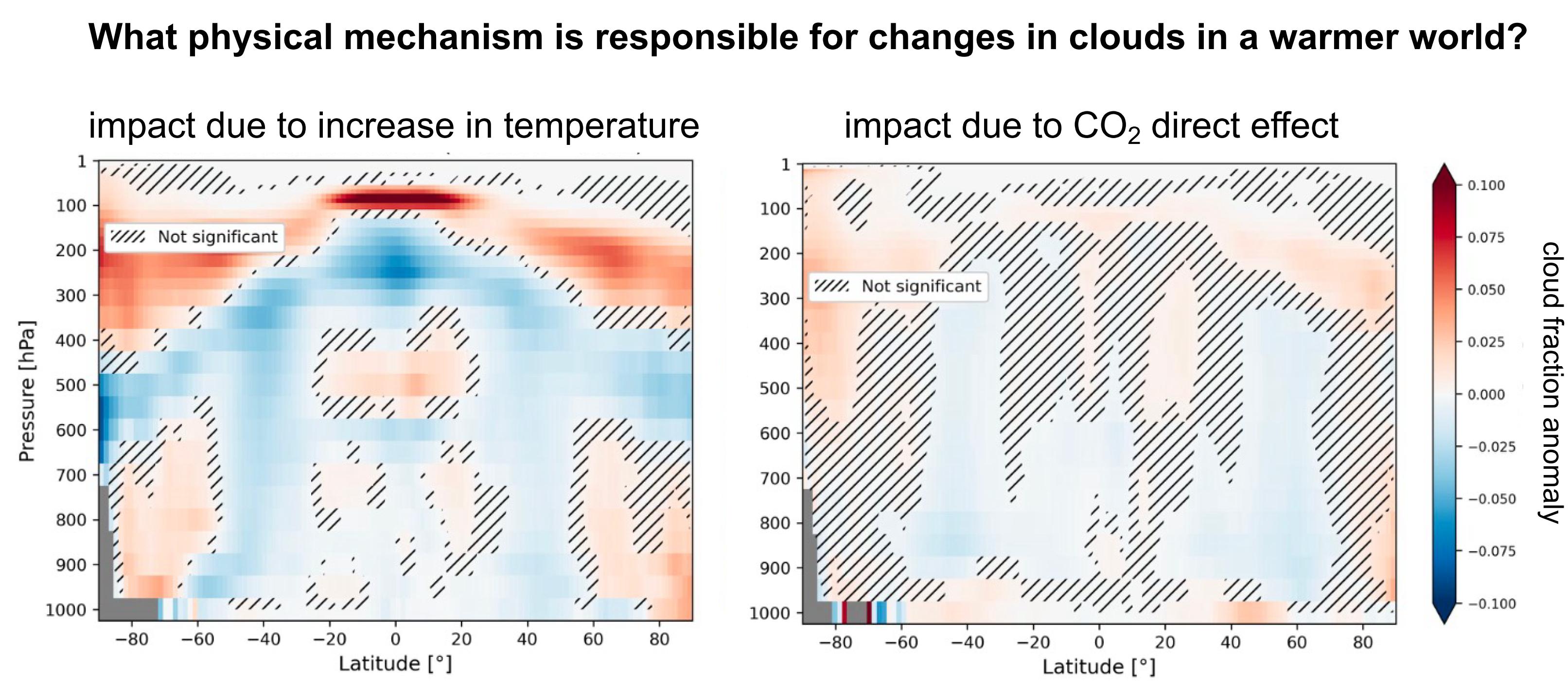

Nach diesen erleichternden Ergebnissen begann der spannende Teil: Anstatt vorgefertigte Datensätze zu analysieren, beschäftigten sich die Studierenden mit einer realen wissenschaftlichen Fragestellung anhand eigener Klimamodell-Experimente: Wie viel der globalen Erwärmung ist auf den direkten Strahlungseffekt von Treibhausgasen zurückzuführen, und wie viel auf die daraus resultierende Erhöhung der Oberflächentemperatur?

In der Realität sind diese Effekte eng miteinander verknüpft, was es schwierig macht, sie voneinander zu unterscheiden. Hier kommt der Vorteil von Klimamodellen ins Spiel: Sie ermöglichen es, Fragen nach dem „Was-wäre-wenn" zu stellen und spezifische Prozesse gezielt zu untersuchen. Die Studierenden führten zwei Simulationen durch: eine, in der nur die Treibhausgaskonzentrationen erhöht wurden (ohne Veränderung der Oberflächentemperatur) und eine zweite, in der die Oberflächentemperaturen künstlich um 4 °C angehoben wurden.

Das erste Experiment zeigte nur geringe klimatische Veränderungen, während sich das Klima beim zweiten dramatisch veränderte. Besonders fiel den Studierenden auf, dass sich die Troposphäre – die atmosphärische Schicht, in der das Wettergeschehen stattfindet – in einer wärmeren Welt ausdehnte. Gewitterwolken und andere Wolkenschichten bildeten sich in höheren Atmosphärenlagen.

Wachsende Nachfrage nach Kursen zu Modellierung und Datenanalyse

Immer mehr Studierende erkennen die Relevanz von praktischen Erfahrungen in ihrer Ausbildung. So nahmen in diesem Jahr mehr Studierende am Kurs teil als im Vorjahr – ein Zeichen für das wachsende Interesse an wissenschaftlichem Rechnen. Wer weiß: Womöglich wird eine:r der Studierenden schon bald die Grenzen der computergestützten Klimawissenschaft erweitern.

Studierende besuchten den Supercomputer VSC-4

Um die Erfahrung nach ihren Simulationen noch greifbarer zu machen, erhielten die Studierenden die Gelegenheit, den Vienna Scientific Cluster (VSC) zu besuchen und den Hochleistungsrechner VSC-4 aus nächster Nähe zu sehen. Für viele war es sehr eindrucksvoll, die physische Infrastruktur hautnah zu erleben, auf der sie ihre Modelle zuvor simuliert hatten.

EuroCC Austria ermöglicht Studierenden den Zugang zu Supercomputing

Der Zugang zum VSC für Studierende wurde von EuroCC Austria vermittelt. EuroCC Austria ist das Nationale Kompetenzzentrum für High-Performance Computing (HPC), High-Performance Data Analytics (HPDA) und Künstliche Intelligenz (KI). Gemeinsam mit dem VSC unterstützt es die nächste Generation von HPC-User:innen, die mit modernsten Tools komplexe Probleme in der Klimaforschung und anderen Wissenschaftsbereichen untersuchen.